皆さんは仕事で資料作成するとき、自分の文章力に不安になったりしませんか。

仕事上で論理が破綻した文章を書いていては、評価は悪くなり昇進はできません。

ちゃんと相手に伝わる文章はどのように書くことが出来るのでしょうか。

どうすれば相手に伝わる文章が書けるようになるのでしょうか。

著者は言います。

文章力は才能ではなく、型を学び、練習することで磨くことができるもの。

文章力は書くことで、確実に身に付くスキルだったのです。

書くことに自信がもてなかったとしても、これからはもうあきらめる必要はありません。

文章のルールを身につけ、書き方を教わることによって、だれでも文章力は向上できます。書き方の基礎が学べる本書を読んで、今よりもっと文章を上手くなりましょう。

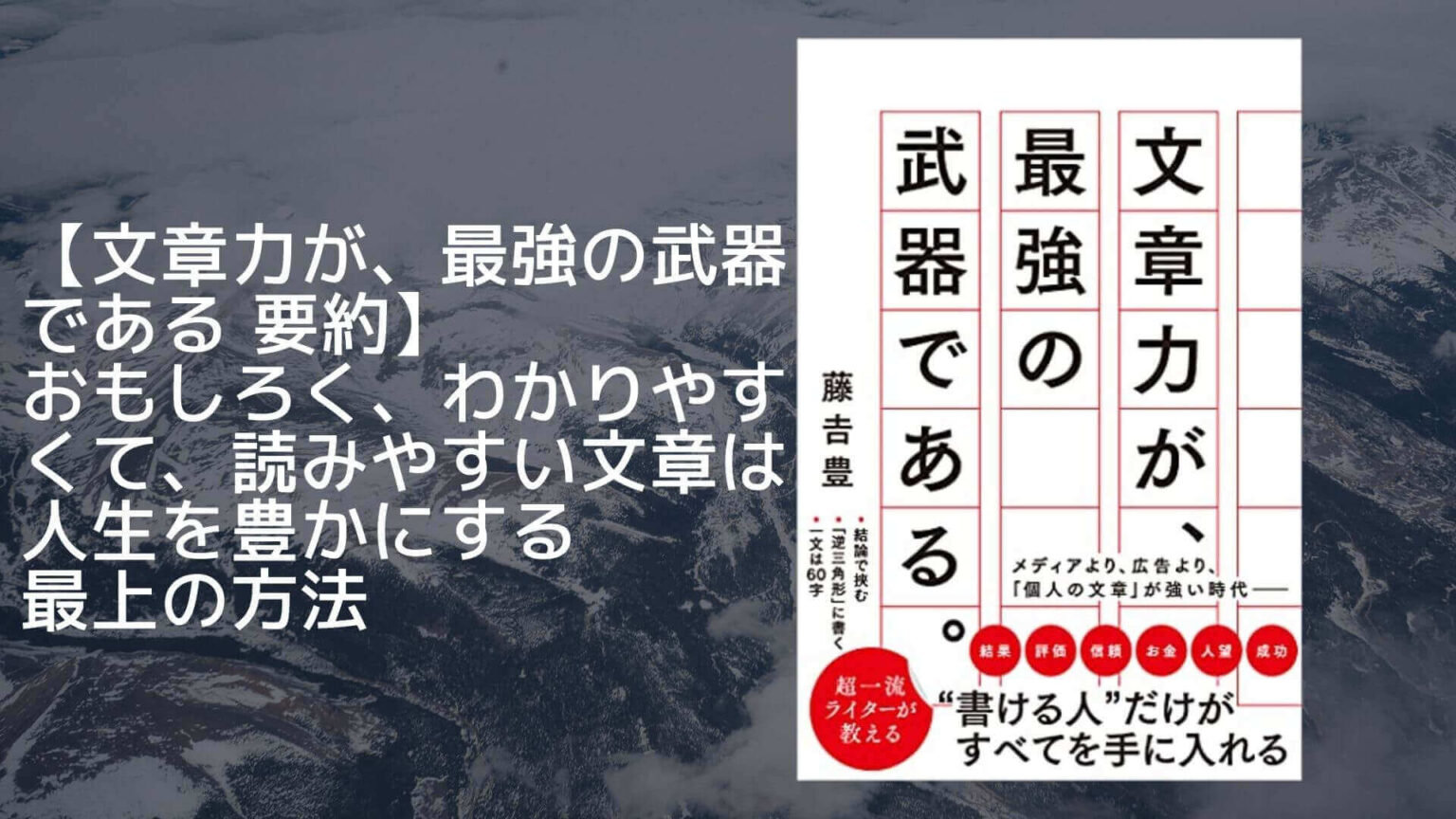

学びの第1歩として「文章力が、最強の武器である」をお勧めします。

書く技術を学ぶことによって、仕事の成功やコミュニケーションを円滑にできるなら、必ず身につけたい技術ですよね。

これから文章力を鍛えたい人には、必読書です。

文章の影響力

文章とは伝えたいことを、正確に、わかりやすくする能力と、著者はいいます。

文章が他人に与える影響力はとても大きく人生を変えてしまうほどの力があります。だからこそ武器の正しい使い方を学ぶ必要があります。

言葉は使い方によっては武器にもなり他者を傷つけることもできます。

文章はセンスがなくても上達する

文章のルールを身につけ、書き方を教わることによって、だれでも文章力は向上できます。

本書で紹介されている書き方の手順を身に着けることによって、

誰が読んでも正確に伝わる文章が書けるようになります。

目指すゴールは

読者に役立つ情報を、わかりやすく伝える文章を書くことです。

文章力を伸ばすと、5つのスキルが伸びる

1.論理的思考力

考えや情報を整理し、筋道立てて説明する力

文章力を伸ばすと、論理的な思考力が伸びます。

メリットは4つ

- 言いたいことが正確に伝わる表現力がみにつく

- 説得力ある提案ができる

- 情報の分析力があがるので、周りに振り回されなくなる

- 本質を読み解く洞察力が磨かれる

プログラミングと文章には、多くの共通点があります。

- プログラミングは、言語を使ってコンピュータを動かし、文章は言葉を使って人を動かす。

- 同じ文章を扱う。

- 書くプロセスが同じ。

- 誤字脱字、論理展開があると相手に意味が伝わらない。

小学校では、プログラミングの授業が開始しています。

目的は学習過程で得られる「考える力」を伸ばすことです。

「考える力=論理的な思考力」は、どんな仕事でも求められているので必要な力です。

2.読解力

情報を正確に読み解く力のこと。

文章力を伸ばすと、読解力が伸びます。

読解力は文章だけでなく、すべての現象を読み取る力の基本となります。

情報の問題点を認識し、まとめる力がつくので、仕事をする上では必須能力です。

デジタル化によるAIの台頭は、人間から仕事を奪うと危惧されています。

しかしAIには、文章を読み込む力が弱いため、今後も読解力が必要とされる仕事は人間の力が必要とされます。

そのためAIに負けない人材になるためには、人間の優位性を出せる「読解力」を伸ばすことが不可欠となります。

文章を書くこと。長い文章を読み、書くことを繰り返す。

一番の効果は、要約することです。

人間にしかできない、情報の要点を整理し理解する力は、社会から必要とされるでしょう。

3.コミュニケーション力

文章力を伸ばすと、相手に自分の考えを明確に伝えられるので、コミュニケーションのミスがなくなる。

読み手を意識することで向上します。

正確な文章を作成するには、要点をまとめてから書き出します。

この作業は頭の中で繰り返し行っていることなので、継続することで、話すことも上手になります。

4.言語化力

自分の考えや周囲の状況を言葉で表現する能力のこと

言語化ができないと仕事で評価されず、コミュニケーションにも悪影響がでます。

- 自分の気持ちを言葉にできない

- 安易な言葉をつかってしまう

- 頭に浮かんだアイデアを提案できない

- 状況を正確に報告ができない

言語化できない2つの理由

自分の考えや状況を整理できていない

解決方法

なぜ?と問い続け、理由を突き詰めていく。

考えをイメージのままではなくて、具体的に深堀りしていく。

理由づけしていった方が、相手に伝わりやすくなります。

同じ言葉でしか表現できない

解決方法

伝える言葉の種類を増やし、言葉を変換できるようにする。

5.稼ぐ力

年収や社会的地位の高いビジネスのエリートには、特徴があります。

- 語彙力がある

- 論理的、客観的判断ができる

- 簡潔に伝えられる

- 添削力がある

文章力はあらゆるビジネススキルのベースです。キャリア、年収アップのために欠かせない能力と言えます。論理的思考、コミュニケーション力、読解力とも結びついているため、文章力の有無によって役職や年収が変わるのもうなずけます。

「文章力が最強の武器である」より引用

文章力をあげる3つの視点

文章力が劇的に上がる「3つの視点」があります。

目指すゴールは3ステップ

- おもしろい

- わかりやすい

- 読みやすい

3つがそろった文章こそが、「良い文章」なのだと筆者は語っています。

それぞれを伸ばしていくための考え方やコツが紹介されていますので、何をどう書いたら良いのか、理解が進みます。

1.おもしろさ

「何を書くか」がおもしろさのポイントです。

読む側にとって有益だと思える内容で、共感や同意を得られたものが、おもしろさと感じられます。

- 知的好奇心を刺激する

- お得情報が得られる

役立つ情報がある

書き手の個人的な感想だけではなく、知識、ノウハウ、気づきが得られると思われること。

独自性をだす

初めて知った体験や、常識がくつがえされた経験は他の人には書けません。

また失敗から成功のプロセスを共有する文章や、自分の不満、悩みをうちあかすなども独自性が高いです。

意外性は関心を引く

「意外だ、知らなかった」という思いがけない驚きは、読者の関心を強く引きつけます。

信頼性

発信者は読者に「これ本当のこと?」と疑問を抱かせてはいけません。

そのためには、情報の信頼性を高める必要があります。

発信者のプロフィールを明かし、信頼してもらう。

情報源が明確であり、客観的なデータと事実を伝える。

距離感

テーマと読者の距離が近いと共感を得やすいです。

人は自分と関係が深いものに興味を示し、読んでみたいと感じます。

興味を示しやすい8カテゴリー

- 仕事

- 人間関係

- お金

- 健康

- 勉強

- 恋愛

- 食

- 美容

おもしろさの前提条件

理解されやすい文章は、エンタメ要素が必要です。

読者の感性と知識量によって理解度がかわる題材は、選ばない。

書き手と読者、お互いの共通認識がなければ、文章は伝わりません。

読者がいることを前提に、役立つ、知りたがっている情報を、分かりやすく相手に伝える文章を書く。

2.わかりやすさ

論理展開が甘い文章の特徴

書き慣れていない人の文章は、論理展開が甘くなります。

- ぬけ、もれ

- 重複

- 結論の飛躍

- 矛盾

- つながりがない

- 主張の一貫性がない

- 材料が少なく説得力がない

決まった順番で書きはじめると論理的になります。

最初にこれを書き、次にこれを書くとパターンが決まっていれば、文章の組み立てに悩まなくなります。

- 構成要素

- 結論 説明 主張 理由 具体例と筋道を立てる。

型にはめるメリット

文章は型にはめる

メリット

- 迷わない

- ヌケモレがない

- 流れがよくなる

- 矛盾がなくなる

正確に伝わらない原因は詰め込みすぎること

ワンコンテツ・ワンメッセージが基本となります。

結論を先に述べたほうがいい5つの理由

- 内容がすぐ伝わる

- 優先順位がわかる

- 的確に伝わる

- 読者の時間を取らない

- 興味を引き付けられる

ビジネス文書では、主張を的確に伝えることが目的です。

そのため結論を先にすると、要点が伝わりやすくなります。

型をつかって書くと「速く、正確に、論理の破綻がない」文章が構成できます。

真似しやすい5つの型

文章をわかりやすくする5つの型です。

結論➡説明

新聞、雑誌記事の基本型。全ての文章の基本型。

結論➡箇条書き

- 要点を箇条書きにするので読み手の負担が軽くなり、読者の記憶に残りやすい。

- 文字数を少なくできる。

結論➡理由➡具体例➡結論

- 結論を2度書く。読者に強い印象を与え、理解、納得、共感を強くうながせる。

- 説明部分に理由と具体例を書く。

PREP法(プレップ)とも呼ばれます。

読者の記憶に残りやすい型。

人間の脳には最初と最後の記憶が残りやすいという特徴があります。

- 初頭効果 最初の印象が影響を与える。

- 新近効果 最後の印象が残る。

- P・・・Point 結論 〇〇〇の結論は、〇〇〇です。

- R・・・Reason 理由 なぜなら、〇〇〇だからです。

- E・・・Example 事例 実際に、〇〇〇といった事例がありました

- P・・・Point 結論 したがって、〇〇〇の結論は〇〇〇になります。

「こうしてみましょう」「こうすると変わります」と具体的な方法を示してあげると、行動につなげることが出来ます。

「〇〇〇についてどう思いますか?」

「〇〇〇という疑問が皆さんにもあると思います。」

と、最初に疑問や不安を提示すると、注意をひきやすくなる。

- 自分にも関係がある

- 悩みを解決してくれる

- 役に立つ

と際立ちます。

概要説明➡印象に残ったこと➡コメント

本や映画のレビューなど感想を述べるときに使いやすい型。

問題提起➡現状分析➡解決策

各種レポート、論文に適した型です。

- 序論 問題提起

- 本論 現状分析

- 結論 解決策

お手本となる文章を分析して、型を真似るのが上達の近道です。

どのような文章構成が、どのような順番で書いてあるのか調べてみる。

どの順番で書くかロジックを考えるようになると、文章の流れが良くなり、矛盾がなくなります。

文章に一貫性が生まれ、論理的な文章が書けるようになると、読み手に伝わりやすい文章となります。

3.読みやすさ

文章にはルールがあります。ルールを守ることは、読みやすさを提供します。

文章は3つの作業に分けられる

- 準備

- 執筆

- 推敲

1.準備 書き始める前にやっておくこと

全体の流れと構成要素を書き出します。

ざっくりと文章全体の筋を作り、書きながら細部を詰める。

- 書く目的とターゲットを選定する。

- 多くの情報を集める。

2.執筆 読みやすく、分かりやすく書くために必要なこと

短い文を積み重ねること

文章は貨物列車やステーキに例えられる。

一つの貨車を連結することで文章になります。

分厚いステーキは、食べずらいので小分けにして食べます。

- 一文が長くなると誰が、何をしたのかが分かりにくくなる。

- 情報を脳がさばききれない

一文を短くする6つの方法

- 1文の長さを60文字以内にする

- 1文の中に複数のメッセージを入れない。一つだけにする。

- 修飾語を多用しない。

- なくても意味が通じる言葉は使わない

- 接続詞 そして、しかし

- 指示語 その、あれ、これは

- 形容詞 楽しい、美しい

- 副詞 とても 非常に

- 「という」を削除。 〇〇というものは➡〇〇は

- 「こと」を削除。 〇〇なことです。➡〇〇です。

- 「することができる」を削除。 〇〇することができる➡〇〇できる

- 説明部分を箇条書きにする

- 同じ言葉、似た言葉を近くに置かない

見た目を整える

- 文字を詰めこまない

- 文字の見やすさ、読み取りやすさ

- 余白 白い部分

- 改行 行を改める

- 空白行 何も書かれていない行をつくる

漢字3割、ひらがな7割

- 漢字が多過ぎると硬苦しくなる。

- ひらがなが多過ぎると幼く見える。

接続詞は少なくする

文章がすっきりします。

使いすぎると、「つながり、勢い、リズム」が悪くなります。

接続詞がなくても意味が伝わる場合は、使いません。

なくても意味が通じることが多いので、削れます。

残していても、かまいません。

言葉の位置関係を変える

遠いと読者は混乱します。

「誰が何をしたのか」「何がどうなったのか」意味が伝わらなくなります。

語尾を工夫してリズムを作る

文末表現3つのポイント

同じ語尾の繰り返しは2回までにします。

そうでないと、リズムが単調でおさない印象を与えます。

「~です。~ます。~ください。」など使い分けると、文章にリズムがでます。

「~した。~だった。」など過去形を続けると単調になります。

過去形の話の中に現在形を入れると、リズムが良くなります。

ひとつの文章では、文末表現はそろえます。

混在すると統一感がなく違和感がでます。

- 「です・ます調」丁寧でやさしいイメージですが、文が単調で長くなります。

- 「だ・である調」簡潔に伝わり、説得力がでます。しかし威圧的な印象を与えます。

3.推敲 文章の質を上げるために必要なこと

書いた文章を見直すことを推敲(すいこう)といいます。

文章は何度も修正と加筆を繰り返して完成します。

- 間違いがないか確認

- 論理展開を確認

- 誤字、脱字、変換ミスを確認

- 読みやすくする

- 不快感、差別用語がないか確認する

- 時間をおく (日時をずらす)

- 印刷する (紙で見ると脳が分析モードになり、ミスに気づきやすい)

- 音読する

- 読んでもらう

まとめ

書き方の基本が分かれば、

誰でも上手な文章が書けるようになります。

しかし読んだだけでは、すぐに書けるようにはなりません。

実際に書いてみることが必要で、文章の質は書いた量に比例します。

とにかく書いて文章力を、磨いていきたいと思います。

書くことを楽しみながら、文章の基本を身に着け実践していきたいと思います。

皆さんも、ぜひ本書を読んで、文章力に磨きをかけていきましょう。

コメント